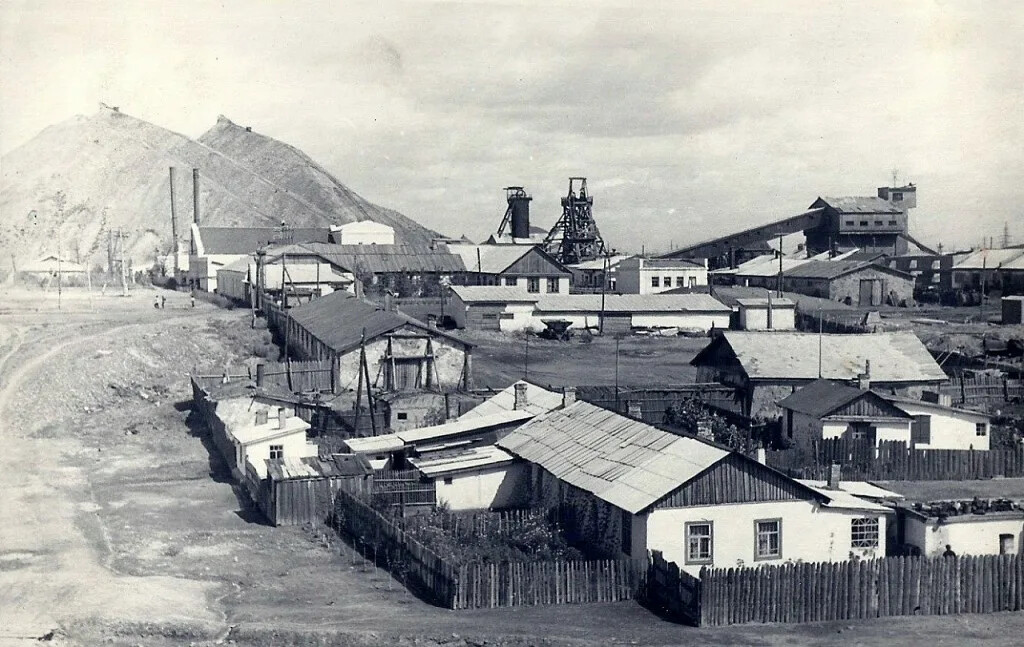

Помню молодую красивую маму, перед большой стиркой из-под ладошки глядящую в сторону Караганды-Угольной. Не оттуда ли дует ветер? Не загрязнит ли выстиранное белье черная пыль с вечно дымящих терриконов? И если свежим ветром тянуло со стороны синих от дыма терриконов шахт, стирка в тот день откладывалась. Но ветры были коварными — могли сорваться неожиданно. И тогда вихри срывали белье с веревок, засыпали песком до самых окошек домишки на окраине другой Караганды — Сортировочной, железнодорожного рабочего поселка, где и прошла большая часть нашего детства. Туда в начале 1930-х гг.. были насильно привезены несколько эшелонов донских казаков и жителей других регионов Центральной России.

Мы, дети из семьи железнодорожников, естественно, как и наши родители, не были ссыльными. В середине 1930 гг.. в Карагандинские пригороды «не понаехали», как утверждают сейчас некоторые современные историки. Развивавшемуся Карагандинскому угольному бассейну требовались рабочие руки. В Караганду были насильно привезены несколько эшелонов донских казаков, не пожелавших вступать в колхозы. Среди ссыльных были и приемные родители наших отца и матери, уже побывавшие вместе со стариками в ссылке на Соловках. Мы, четверо их детей, родились в Караганде. До конца жизни вся семья работала в Казахстане, а кое-кто уже из наших потомков и сейчас трудится в Темиртау на разных предприятиях. Вот как осваивались ссыльные на новом месте.

Помню все наши дома, построенные дедом и отцом. Они были похожи на муравейники. В них никто никогда не сидел без дела. Все копошились, что-то строили, перестраивали, строгали, ковали, копали, сажали, поливали, собирали урожай, прятали его в погребах, проверяли, перебирали. Летом косили сено, кормили, корову, телят, овец, кур…

Помню все наши дома, построенные дедом и отцом. Они были похожи на муравейники. В них никто никогда не сидел без дела. Все копошились, что-то строили, перестраивали, строгали, ковали, копали, сажали, поливали, собирали урожай, прятали его в погребах, проверяли, перебирали. Летом косили сено, кормили, корову, телят, овец, кур…

Весну ругали дружно все взрослые. Что же это такое! Где она засиделась? Март на дворе, Варварин день прошел, курочке надо бы под порогом напиться, а на дворе буран! Прямо как в Котласе!

— Дедика, а Котлас это иде? — спрашивала грамотная дошкольница Тоська.

Карта у ее кроватки заменяла ковер. С помощью мамы девчонка научилась читать по ней и запомнила все: названия рек, городов, маленькие кораблики и самолетики, летящие гуськом от Москвы до самой верхней точки над голубым морем с надписью «Ледовитый океан». Там даже белый лед плыл по синему морю и накрывал шапочкой верхушку земли. А вдоль берега — синенькие пароходики. Она думала, что это нарисована песенка, которой научил ее дед: «Синее море, белый пароход, сяду поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки грямять, японские солдатики убитые ляжать». Про самолётики тоже песня была, ещё более непонятная. «Ираплан-ироплан, посади мине в карман, а в кармане пусто, выросла капуста». Дед говорил, на карте нарисован полёт Чкалова на полюс. Видно, этот Чкалов на самолёте капусту возил. А что такое полюс, дед и сам плохо знал и, как Тоська, не верил, что земля круглая. Ему в детстве и на службе попы рассказывали, что она как блюдо и лежит на трёх китах. С круглой все попадали бы. Тоське плоская земля тоже нравилась больше. А то ещё свалишься с неё! Карта была физическая. Никто из старших не мог объяснить девчонке, что означает это странное слово «полюс» — сами не знали. Дед, служивший в японскую, прошел много городов. Тося нашла на карте Варшаву, где он, донской казак, «гонял полячишек», Японию, до которой дед не дошел. Но была у него маленькая медная иконка, закрывающаяся, как ставни на окошке, — складень. Всем казакам на японской войне сам генерал Куропаткин вешал такие на грудь, чтоб Николай Угодник защитил от вражеской пули.

Карта у ее кроватки заменяла ковер. С помощью мамы девчонка научилась читать по ней и запомнила все: названия рек, городов, маленькие кораблики и самолетики, летящие гуськом от Москвы до самой верхней точки над голубым морем с надписью «Ледовитый океан». Там даже белый лед плыл по синему морю и накрывал шапочкой верхушку земли. А вдоль берега — синенькие пароходики. Она думала, что это нарисована песенка, которой научил ее дед: «Синее море, белый пароход, сяду поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки грямять, японские солдатики убитые ляжать». Про самолётики тоже песня была, ещё более непонятная. «Ираплан-ироплан, посади мине в карман, а в кармане пусто, выросла капуста». Дед говорил, на карте нарисован полёт Чкалова на полюс. Видно, этот Чкалов на самолёте капусту возил. А что такое полюс, дед и сам плохо знал и, как Тоська, не верил, что земля круглая. Ему в детстве и на службе попы рассказывали, что она как блюдо и лежит на трёх китах. С круглой все попадали бы. Тоське плоская земля тоже нравилась больше. А то ещё свалишься с неё! Карта была физическая. Никто из старших не мог объяснить девчонке, что означает это странное слово «полюс» — сами не знали. Дед, служивший в японскую, прошел много городов. Тося нашла на карте Варшаву, где он, донской казак, «гонял полячишек», Японию, до которой дед не дошел. Но была у него маленькая медная иконка, закрывающаяся, как ставни на окошке, — складень. Всем казакам на японской войне сам генерал Куропаткин вешал такие на грудь, чтоб Николай Угодник защитил от вражеской пули.

На карте не было Котласа. Как ни искали его старый и малый, не нашли. Только Архангельск нашли у самого Белого моря.

— Ох и холодная она, дочушка, эта моря!

Но дед из-за этого почему-то не так расстраивался, как из-за того, что не написали на карте о замечательной реке Чир, где он ловил чебаков и сазанов в светлой, как слеза, воде. Зато был Дон — синяя вилюшка — и Ростов — черная точка.

Но дед из-за этого почему-то не так расстраивался, как из-за того, что не написали на карте о замечательной реке Чир, где он ловил чебаков и сазанов в светлой, как слеза, воде. Зато был Дон — синяя вилюшка — и Ростов — черная точка.

И начинались рассказы о рыбалке и охоте, об индюках размером с овцу, о петухах больше индюков, гулявших в саду под яблонями. Индюк был нарисован в казахском букваре, по которому Тосю учили читать. Петух бегал во дворе. А вот яблони…

— Дедика, а яблоня — это чо?

— Дерева это такая, яблоки на нем растуть!

— А яблоки — это чо?

— Это как камидор, тока сладкий!

— Камидор тоже сладкий, Бабика его яблочком называеть!

— Ну вот, значицца, это и есть яблочки, — сдавался Дед и почему-то долго молчал, а Тося снова приставала к нему:

— Деда, а Котлас — это чо? Там коты живуть?

— На что он тебе, дочушка, сдался, ентот холодный Котлас? — сердился дед. Но начинал рассказывать, как сослали его одного на Соловки. Там он в каменном монастыре на острове отбыл год, кузнецом работал.

Потом разрешили Бабике к нему приехать на поселение. По холодной Северной Двине на пароходе поплыли они в деревянный город Котлас. Но высадили их на пустом берегу, где был только высокий черный лес. Там нужно было строить «скотохверму». Пришлось деду лес валить и хату себе рубить. Потом приехала Нюся с Ванюшкой и хату помазали. Бабы прибегали глядеть и плевались: такую лепоту грязью заляпали! А потом, когда хату побелили, сами хвалили. Лепота, гутарили.

— Деда, а лепота — это чо?

— Это так они красоту называли.

— Какая же это красота, если ты хату порубил и грязью помазал? А бабы, как в сказке, в темном лесу жили? Они дикие?

Дед смеялся и терпеливо объяснял внучке, выросшей в пустой карагандинской степи и никогда не видевшей леса, как жил в шалаше, рубил топором большущие деревья, пилой отпиливал ветки, делал бревна, распускал их на доски и строил себе хату в лесу, на берегу холодной реки, где летом на «хверме» он охранял коров. А бабы приходили из большого села их доить. Молоко отправляли в Котлас на пароходе. Папа Ванюша на нем кочегаром был, а мама Нюся — коком. Тоська хихикала над смешными словами и веселила деда своими вопросами: что ли на пароходе печка была? а как папа её кочегарил? А я где тогда была? Это тоже твоя родина была?

Дед смеялся и терпеливо объяснял внучке, выросшей в пустой карагандинской степи и никогда не видевшей леса, как жил в шалаше, рубил топором большущие деревья, пилой отпиливал ветки, делал бревна, распускал их на доски и строил себе хату в лесу, на берегу холодной реки, где летом на «хверме» он охранял коров. А бабы приходили из большого села их доить. Молоко отправляли в Котлас на пароходе. Папа Ванюша на нем кочегаром был, а мама Нюся — коком. Тоська хихикала над смешными словами и веселила деда своими вопросами: что ли на пароходе печка была? а как папа её кочегарил? А я где тогда была? Это тоже твоя родина была?

— Не, дочушка. Родина на Дону осталась. Это ссылка была. Ты это не поймешь. Не надо тебе это знать.

Дед замолкал надолго и больше ни о чём не рассказывал.

Старому и малому грамотею было тепло и уютно сидеть у открытой дверцы печурки, смотреть на пламя и разговаривать о разных интересных обоим вещах. Тосе казалось: она вместе с дедом плывет по Дону в лодке, пасет красных коров на берегу реки с таким холодным названием — Северная Двина. А Чкалов на красном самолётике летит над ними, машет рукой и кричит: «Ляпота!»

На всю жизнь останутся в памяти девчушки каждый значок на карте, рассказы деда о Котласе и Мукдене, о жёлтых япошках и бунтарях — полячишках, о храбрецах — казаках, укравших бабку Соню прямо из ресторана в Варшаве. Набрехали ей, 16-летней красавице, что на Дону прямо в поле булки растут, и увез её дурак Панчишкин в донскую станицу, а у него там жена и трое ребятишек.

На всю жизнь останутся в памяти девчушки каждый значок на карте, рассказы деда о Котласе и Мукдене, о жёлтых япошках и бунтарях — полячишках, о храбрецах — казаках, укравших бабку Соню прямо из ресторана в Варшаве. Набрехали ей, 16-летней красавице, что на Дону прямо в поле булки растут, и увез её дурак Панчишкин в донскую станицу, а у него там жена и трое ребятишек.

Огонь рисовал свои алые узоры отблесками на стене. Девочка сопела прислонившись к теплой дедовой руке. Не слышала, как сильные руки поднимали её и укладывал к бабке и Кольке на печку, укрывали полушубком. «Деда, весна обязательно придеть?» -, бормотала она совсем сонным голосом и слышала в ответ: «Придеть, придеть, дочушка! Спи с Христом-богом!»

Она пришла — весна долгожданная! Прямо утром! Тося с братиком вышли на заметенный за долгую зиму снегом огород и провалились в ручей, проточивший себе ход под сугробами. Ребятишки ухнули в снег с головой, заорали. Прибежала мама, закричала, кинулась к ним и тоже провалилась по самую шейку. Вышел на вопли дед, спокойно бросил на сугроб лестницу, лёг на неё и вытащил крикунов из сугроба по одному. У Тоси утонул валенок, у Коли слетели и пропали калоши. Дед добыл из сугроба всё, кроме одной Колькиной калошки. Её ребятишки нашли в разгар лета далеко от дома — в поле, где проходило русло высохшего от жары ручья.

Как только сошел снег, закопошилась на огороде вся семья. Дед нарезал в поле колючего караганника, сплел настоящий плетень вокруг участка. Ребятишки путались под ногами, мешали копать твердую, как камень землю. Огород расширили за счёт пастбища и дороги. Дед смастерил внукам лопатки. Они не в песочнице играли ими — тоже ковырялись в грядках. Разносили перегной в маленьких ведёрках из консервных банок, кидали в лунки мелкие клубеньки и укладывали ростками вверх кусочки картошки с глазками, бережно вырезанные мамой и бабушкой из больших клубней.

Как только сошел снег, закопошилась на огороде вся семья. Дед нарезал в поле колючего караганника, сплел настоящий плетень вокруг участка. Ребятишки путались под ногами, мешали копать твердую, как камень землю. Огород расширили за счёт пастбища и дороги. Дед смастерил внукам лопатки. Они не в песочнице играли ими — тоже ковырялись в грядках. Разносили перегной в маленьких ведёрках из консервных банок, кидали в лунки мелкие клубеньки и укладывали ростками вверх кусочки картошки с глазками, бережно вырезанные мамой и бабушкой из больших клубней.

Земля — серая, неуютная, покрытая солью так, что её лизали козы и коровы для аппетита, — становилась кормилицей и здесь, где рос лишь колючий караганник да какая-то жёсткая, быстро пропадающая от жары трава. Соседских ребятишек родители посылали собирать навоз в степь, где ходили коровы и лошади казахов. Навоз надо было успеть собрать раньше других. Иначе останешься ни с чем. Эту «драгоценность» сушили брикетами на топливо, добавляли в глину для обмазки стен. Это было единственное удобрение.

Земля — серая, неуютная, покрытая солью так, что её лизали козы и коровы для аппетита, — становилась кормилицей и здесь, где рос лишь колючий караганник да какая-то жёсткая, быстро пропадающая от жары трава. Соседских ребятишек родители посылали собирать навоз в степь, где ходили коровы и лошади казахов. Навоз надо было успеть собрать раньше других. Иначе останешься ни с чем. Эту «драгоценность» сушили брикетами на топливо, добавляли в глину для обмазки стен. Это было единственное удобрение.

Дедушка с отцом перекопали, разрыхлили твёрдую, никогда не знавшую лопаты целину. Мама и бабушка наделали грядок. Картошка, огурцы, помидоры – «яблочки – камидорчики», лук, редиска, немного капусты — вот и всё, что росло на огородах. То ли семян было не достать, то ли климат не подходил для привезенных с тёплой родины неженок, но была это страна вечнозеленых помидоров, объеденной белыми бабочками капусты.

Однажды дедушка где-то добыл семена арбузов. Он разделал за посёлком бахчу — песчаный участок, заросший кочками пырея, носил из болотца воду. Но не выросли его арбузы — только завязь, размером в детский кулачок. Дедушка принёс их домой и рассказывал нам, какие бы красивые, ярко-красные, сладко-сахарные большущие арбузы выросли бы из них, если бы не заморозки. Но дети грызли и эту белую завязь, казавшуюся необыкновенно вкусной.

А однажды родители привезли с родины в подарок старикам целый чайник вишни и два крошечных саженца этого любимого ими дерева. Видимо, они были перевезены по всем правилам и хорошо прижились в огороде. Как ждали дети ягод! Считали каждый цветок, каждую ягодку завязи. Дедушка окуривал деревце дымом из навозного костра в морозные ночи. Но что-то не нравилось вишенкам в ссылке. Одна замерла в первый же год. Вторая цвела, но роняла завязь и лишь однажды сохранила три ягодки. Они оказались горько-кислыми, но дети их съели с большим удовольствием. А потом и это деревце засохло сначала с одной стороны, потом с другой, и папа потихоньку убрал сухие ветки с огорода, чтоб не видел дедушка.

Аул за забором

Однажды утром колючий плетень оказался обвешанным разноцветными одеялами. Черная тощая тётка и две большие девчонки стояли рядом со своим драным добром и что-то собирали с него, отряхивали караганным веником. Лохматый Жучок охрип от лая на такое нахальство. Дед взял его за ошейник и отвёл в сарай. Но и там сторож не успокоился, рычал и тявкал, высунув чёрный нос в куриный лаз.

Так в ту весну поселилась по соседству большая казахская семья. Сначала поставили прямо на лужайке страшную чёрную драную юрту. Потом выкопали рядом с нею огромные круглые ямы и стали месить в них глину. Смуглый мальчишка Рахим целыми днями гонял по кругу лошадь, сидя на ней верхом. Высокая худая женщина с замотанной в платок головой, в длинной бесцветной юбке, в мужском пиджаке, мать бесчисленных ребятишек, подбрасывала в яму конский навоз и солому. Потом вся семья босиком топталась по ней, подливая воду. Когда глина становилась мягкой, блестящей, ее таскали ведрами на ровную площадку и накладывали поплотнее в деревянные формы — штамповали большущие саманы. Из них-то за лето и слепили, как ласточки гнездо, дом, сараи, летнюю кухню. Даже двор огородили саманным забором. Это сооружение вызвало смех деда. Он попытался объяснить что-то соседу. Но друг друга старики не поняли — языки их были разные и совсем не похожие. Сооружение продержалось до первых осенних дождей, размокло под ними и однажды ночью грохнулось на землю, превратившись в кучи глины. Соседи, оказалось, приехали откуда-то с юга, где дождей почти не бывает. В хмурой дождливой по осени Караганде их архитектура не пригодилась.

А дом, накрытый дерном, стоял прочно. Щетинилась травой крыша, приманивая коз. Они так и старались забраться на это пастбище, запрыгивая на крышу с кучи навоза за сараем. Но больше их привлекал огород и Тося, вечно таскавшая кусочек хлеба или пышки в карманчике фартука. Козы подкрадывались незаметно, обнюхивали девчонку, пыхали горячим дыханием прямо в лицо. Она высоко поднимала ручонку с хлебом. Коза ставила передние ноги ей на плечики, обдавала резким запахом, тянулась за хлебом. Тося пищала от страха, кричала «брысь!» Коза нагло таращила глаза, валила девчонку на землю и забирала хлеб. На крик прибегал Жучок и с наслаждением гонял воровок по пустырю, пока сам не сваливался от усталости.

— Мынау шоп как звать? — спрашивал соседский пацан, указывая на зеленеющую морковку, редиску или лучок. Колька одинаково быстро ловил и дедовы казачьи словечки, и воронежский говорок соседки тети Симы, и казахские слова Рахима, и даже политические термины дикторов радио. Он легко понимал друга Рахима и объяснял: мынау — морковка, мынау — камидор, мынау — картоп. А шоп — трава, там, за плетнем. Мать Рахима, очень старая, как детям казалось из-за её вечного платка на голове, чёрных длинных юбок и мужского пиджака на худых плечах, наблюдая, как закапывают картошку в землю, качала головой. Зачем такую вкусноту выбрасывать? Не поймешь этих орыс! Пацаны выщипывали буйный укроп и жевали его, сидя в глубокой канаве, защищавшей огород от скота. Потом подходила редиска, молоденькая морковка, огурчики, бурели помидоры. Соседских детей всегда угощали. И никогда никто ни разу не сорвал без разрешения ни одной веточки. Служила русская еда и для обмена на казахскую. Дети меняли морковку – на курт, сушеный творог, взрослые – картошку на мясо.

— Мынау шоп как звать? — спрашивал соседский пацан, указывая на зеленеющую морковку, редиску или лучок. Колька одинаково быстро ловил и дедовы казачьи словечки, и воронежский говорок соседки тети Симы, и казахские слова Рахима, и даже политические термины дикторов радио. Он легко понимал друга Рахима и объяснял: мынау — морковка, мынау — камидор, мынау — картоп. А шоп — трава, там, за плетнем. Мать Рахима, очень старая, как детям казалось из-за её вечного платка на голове, чёрных длинных юбок и мужского пиджака на худых плечах, наблюдая, как закапывают картошку в землю, качала головой. Зачем такую вкусноту выбрасывать? Не поймешь этих орыс! Пацаны выщипывали буйный укроп и жевали его, сидя в глубокой канаве, защищавшей огород от скота. Потом подходила редиска, молоденькая морковка, огурчики, бурели помидоры. Соседских детей всегда угощали. И никогда никто ни разу не сорвал без разрешения ни одной веточки. Служила русская еда и для обмена на казахскую. Дети меняли морковку – на курт, сушеный творог, взрослые – картошку на мясо.

Сколько народу в этой семье, понять было трудно. Какие-то всадники приезжали и уезжали ночами. Тогда у чёрной юрты на таганке ставил большой котёл и что-то варили в нём.

— Махан варють! Фу, вонишша! — плевалась бабушка и объясняла: нормальные люди конину только в лютый голод едят. Лошадь, она для хозяйства, чтобы пахать на ней, верхом ездить. А махан – дрянное мясо, несъедобное. Грех его есть, можно захворать и сдохнуть. Бабушка всегда все называла своими именами.

— Дык, они же молодых лошадок едят, а не изработанных. У старых мясо жесткое, потом пахнет, а молодая конина вкусней говядины, — объяснял дед.

— Не бряши, Оська! – возражала упрямая бабка. – Ты иде махан ел? У калмыков?

Дед только посмеивался в ответ:

— А ты у них в гостях разве не ела?

— Тьфу! – плевалась бабка. – Опять брешешь! Я энтот махан на дух не переношу!

Был в казахской семье молодой парень, детям казалось, страшно красивый — в милицейской форме, в начищенных сапогах, перепоясанный ремнями, со свистком на длинной цепочке, украшенной свинцовыми бляшками, с кудрявым, как у казаков на бабушкиных фото, чубом, выпущенным на фуражку.

Над милиционером все посмеивались: ишь вырядился! Но его сестру, застенчивую худую девушку, все уважали. Оказалось, она учительница, и позже учила всех станционных ребятишек казахскому языку со второго до самых старших классов. Лучше всех язык усваивал Коля. Играя с соседскими ребятишками, не разбирая, кто какой национальности, он перенимал их словечки и совсем маленьким был у бабушки толмачом, объясняя ей, чего хочет от неё соседка Манька — казачка, но не донская, а «крангандинская».

Полным сюрпризом для всех оказался глава семьи Касым. Толстый, с большим животом, с лысой круглой головой, он пропадал из дому в летние месяцы. Оказалось, у него две (говорили, даже три) жены. Одна в городе, чтоб дети учились в школе и работали на станции. Молодка с маленькими балашками жила в ауле, пока они не подрастут. Там скот, там молоко и кумыс, там летом раздолье! Одним словом — родина! Этот Касым возмущал наших работяг-мужчин своей восточной ленью. Он никогда ничего не делал, всё переложив на жену и детей. Зарабатывали они в годы войны, тем, что давали соседям лошадь или верблюда привезти сено, топливо, картошку с дальних огородов. Конечно, за плату. Однажды папе с дедом нужно было привезти сено с покоса. Хотя многие соседи приучили ходить в упряжке коров, нашу Зорьку жалели, боялись, что молока меньше давать станет. Да и была та коровушка членом семьи, кормилицей. Мама уговаривала Касыма дать лошадей — он соглашался при одном условии: дед даст ему ружьё для охоты. Не знаю, почему мужчины не сдали в войну прекрасное трехствольное «аглицкое» ружье — два ствола обычных и внизу третий, меньшего калибра. Возможно, так далеко от фронта ни приемники, ни охотничье оружие не забирали. Скорее всего, его купили позже у кого-то из эвакуированных. Не могли же деда отправить в ссылку с оружием! Дедушка и отец очень любили это ружье, холили его, сделали сами какое-то особое ложе с инкрустацией перламутром из ракушек. Весь охотничий припас делали сами. Дед ведь был отличным мастером и служил в интендантских частях, обеспечивая казаков сбруей, чинил оружие, пострадавшее в боях. Он умел делать и ювелирные украшения для казачек. Хранящийся у меня бронзовый крест, по легенде, он тоже отлил сам по фабричному образцу.

Так вот это ружье потребовал в уплату за аренду лошадей Касым. И получил. Но привез он с охоты искореженные стволы и кучу щепок.

— Ой-бой, вся морда разбился! — причитал бабай.

На лбу Касыма была рана от щепки, болели рука и плечо. Он уверял, что погнался за лисой, а та — в нору. Горе — охотник сунул ствол в черную дыру в земле и шарахнул дуплетом. Наши мужчины были так ошарашены дурацким происшествием, что не нашли слов.

— Какая тут лиса! — смеялся дед. — Он суслика за лису принял.

Оружие погибло безвозвратно. Другие ружья появились у отца уже много позже, но он часто вспоминал то, кажется, английское ружье, павшее в погоне за сурком.

Целители

— Симе Черновой в цирке бы работать! — смеялись соседки с осуждением. Ее малюсенькая визгливая собачонка ходила на задних лапах, была обучена петь и танцевать под дудочку хозяйки. Серьезные многодетные соседки считали Серафиму слегка чокнутой. Это ж надо с собакой столько возиться! Конечно, если муж и огород копает, и стирать помогает, и корову подоить может, почему ж с собакой не дурачиться! Глупость какая! И не стыдно ей! Сидит собакой занимается — учит её через палку сигать!

Однако никто не мог удержаться от смеха, слушая Жулькин писклявый вой под арии из опер, звучащие из черной тарелки репродуктора. Это и называлось пением. Как все артистки, Жулька была нервной и капризной. Признавала она только хозяйку, а ребятишек, даже своих, близко не подпускала. Почтальонка же боялась её смертельно. Жулька вцеплялась в её сумку мёртвой хваткой, и взрослая женщина орала на всю улицу благим матом, крутилась с сумкой на отлете, но злющая Жулька взлетала в воздух, рычала, а сумку не опускала, пока Сима не крикнет «Фу!» Собаки все почему-то яростно не любили письмоносицу.

— Тосечка, отнеси тете Симе письмо, — жалобно попросила она как-то девочку.

Та схватила белый треугольничек и, размахивая им, радостно помчалась по дорожке между грядками соседского огорода. Жулька с визгом выскочила из-под куста картошки и вцепилась в руку с письмом. Тося не запомнила своего крика, боли в искусанных собачонкой руках, капающей на письмо и белый фартучек крови. Не видела, как дядя Петя отшвырнул ногой белый визжащий комок, подхватил сомлевшую от страха девочку на руки и понёс домой. Мама страшно перепугалась, увидев на руках соседа окровавленную дочку без сознания.

Они стали вместе сниться девочке каждую ночь — коза и собака. Рогатые, визгливые, тянущиеся к её лицу зубастыми мордами. Мама просыпалась от крика дочки, брала её на руки, успокаивала, но страх приходил вместе с сумерками, таился за дверью, выползал из-под кровати.

В лунные ночи её будили блики света на стенах и не давали больше уснуть. Девочка садилась на подоконник и смотрела в ночное небо. Если измученная дневными хлопотами мама прокараулит, то утром дочку находила в самых неожиданных местах — на сундуке, за столом на лавке, вместе с кошкой в ногах у дедушки. Боялись: уйдет ночью и упадет, не дай бог, в колодезь. Надо лечить, решил семейный совет. А мастером по лечению считалась Бабика.

Вечером, гордая полученным заданием, бабушка открыла сундук. Ребятня, все трое, как тут и были — прилипли к запретному хранилищу секретов. Сверху лежала дедова казачья «хвуражка», синие штаны с лампасами и складная медная иконка.

— Ето память о службе. Нам сам генерал Куропаткин иконки раздавал. Гляньте, ребятишки, тут на ней Николай Угодник — защитник воинства. Он мене и спас от япошек. Они нас побили, ну и мы им показали едрену мать, узнали они, как казаки воюють. Шашки наголо и вперед! Вот, глянь на карточку, какие мы молодцы-удальцы были!

На фотографии сидели незнакомые дядьки, выпустив на козырьки «хвуражек» кудрявые чубы. На груди — ремни крест-накрест, шашки у ноги.

Дед надел на лысину «хвуражку» — эх, чуба нету, на козырек выпустить! — отдал честь.

— Ну-ка, ребятишки! Кто из вас настоящий казак? Ну-ка, раз-два! Стройся! Запевай!

Фуражку надевал краснощекий черноглазый Колька, бабушкину цветистую шальку завязывали на белую головенку Тоськи.

Из того же сундука появлялась аккуратно завернутая в мягкую ткань скрипка. Где дед научился играть на ней, неизвестно дед натирал кусочком канифоли смычок — и начинались танцы! Малюсенький Валька прыгал в люльке, а Тосю ставили в пару с Колькой, учили сложным па краковяка. «Девчоночка Надя, чаво табе нада? Ничаво ни нада, акроме щикалада!» — распевал под скрипку модную песню дед вместе с ребятишками Иногда вместо «щикалада» появлялся в песне такой же загадочный для них «мурмалат». «Канхветы такия», — объяснял дед, но и конфеты были мало знакомы малышне, хотя мама любила рассказывать, как у маленькой, тогда единственной дочки, до войны был чемоданчик, полный разных конфет, и играла она ими, как кубиками. А в магазинах в те сказочные времена бочками «стояла повидла» и никто ее покупать не хотел. Дети слушали эти рассказы, как дедову сказку про Сивку-Бурку. Было также интересно и непонятно. Ни Сивку-Бурку, ни щикалат-мурмалат они в детстве одинаково не видели. Магазинов тоже. В сундуке у Бабики хранилась фунтовая головка сахару в синей бумаге. И хотя здесь же лежали щипчики для его колки, серую глыбку разрешалось только лизнуть – берегли на всякий случай, а он так и не наступал.

— Ты мне ребятишек не потрави ентим рахвинадом. Чуешь, весь нафталином пропах! – предупреждала мама. Да кто её слушал!

Девчонку посадили на порог, рядом, для экономии. Кольку накрыли шалькой. Бабушка забормотала молитву «Отче наш» и вылила в кружку растопленный воск из церковной свечки.

— Все, Тосюшка! Больше не будет табе сниться ни коза рогатая, ни Симкина злющая сучка! Попейте с Колькой тёплого молочка и идите спать к деду на лежанку. Он табе ишшо молитву почитаеть или про Сивку-Бурку расскажеть. Не боись! Завтрева ещё полечимся, — пообещала Бабика и выдала детям по кусочку «рахвинаду».

Головка сахару хранилась в сундуке ещё лет двадцать и была расколота на кусочки бабушкой, когда сахар без всякой нормы и даже без очереди можно было купить в любом магазине. Как в воду глядела мама: от сахара ли, от мешочка ли семечек, хранившегося в том же сундуке, у бабки и ее гостей случилось такое расстройство желудков, что поутру весь чистенький дворик оказался испачканным желтыми лужицами. Мама засыпала их песком и смеялась: «Глянь, что наделала! Гутарила я табе, не отрави детей! Не верила!» Дед и отец тоже тихо фыркали в кулаки, чтобы бабка не «бясилась»!

В ту первую послевоенную осень девочка пошла в школу. Наученная мамой и соседкой Айшой Касымовной по подаренному ею русско-казахскому букварю, Тося бегло читала и даже писала печатными буквами. Но как она говорила! Как мама, как донской казак дедушка, как её шумная Бабика!

В ту первую послевоенную осень девочка пошла в школу. Наученная мамой и соседкой Айшой Касымовной по подаренному ею русско-казахскому букварю, Тося бегло читала и даже писала печатными буквами. Но как она говорила! Как мама, как донской казак дедушка, как её шумная Бабика!

Первая учительница девчушки, выпускница Компанейской школы и Саранского педучилища Мария Григорьевна, услышав её донской выговор, повела первоклашку в соседний класс. Там две учительницы, одна молодая, другая – постарше, улыбаясь, выслушали её рассуждения о донском казаке — дедушке, которому «сам енерал Куропаткин Георгиевский крест и иконку – складень вручил».

— И что мне делать с такой ученицей? — спросила молодая учительница у старшей коллеги.

— Ничего. Сама выговорится, — ответила та, что постарше.

И как в воду глядела!

Через два года в ту же школу привели Тосиного брата Колю. Тот вообще поразил свою учительницу смесью русских и казахских слов – результатом общения с Рахимом.

— Вы казахи или татары? – спросила учительница у яркой брюнетки — мамы мальчишки.

— Что вы! Мы донские казаки! – услышала ответ так ничего и не понявшая учительница.